Preußischer optischer Telegraf

- berlinersalon

-

Autor

Autor

- Offline

- Platinum Mitglied

-

Weniger

Mehr

- Beiträge: 1334

- Dank erhalten: 12

02 Nov. 2011 12:10 - 02 Nov. 2011 16:51 #5735

von berlinersalon

Preußischer optischer Telegraf wurde erstellt von berlinersalon

sehr gut versteckte tatsachen:

weiterführung der technik des vorfeudalen signalsystems

auf der grundlage von vermessung und landschaftsgestaltung

Optische Telegraphie

Preußischer optischer Telegraf

Optische Telegraphie in Preußen

Turm der Dahlemer Dorfkirche in Berlin

Köln-St-Pantaleon-1832-Opt-Telegraphie

SEMAPHOREN – Signalsystem der Vorzeit

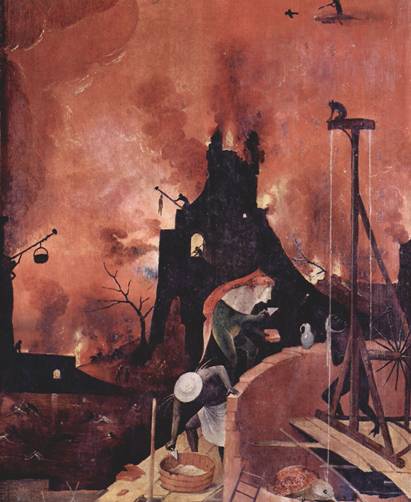

schon bosch weist auf dieses signalsystem hin

weiterführung der technik des vorfeudalen signalsystems

auf der grundlage von vermessung und landschaftsgestaltung

Optische Telegraphie

Preußischer optischer Telegraf

Optische Telegraphie in Preußen

Turm der Dahlemer Dorfkirche in Berlin

Köln-St-Pantaleon-1832-Opt-Telegraphie

SEMAPHOREN – Signalsystem der Vorzeit

schon bosch weist auf dieses signalsystem hin

Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.

Weniger

Mehr

- Beiträge: 1283

- Dank erhalten: 16

02 Nov. 2011 22:45 #5743

von Ingwer

Ingwer antwortete auf Aw: Preußischer optischer Telegraf

Soweit ganz interessant!

Nur Bosch meint mit diesem Teil ein anderes Signal!

Nur Bosch meint mit diesem Teil ein anderes Signal!

Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.

02 Nov. 2011 22:46 - 02 Nov. 2011 23:08 #5744

von Tuisto

Tuisto antwortete auf Re:Preußischer optischer Telegraf

Waren die keltischen Signalstationen (Ludrenplätze) quasi Vorläufer der optischen Telegrafen?

Gab es entlang von unübersichtlichen Flußbiegungen, wie z.B. am Rhein bei der Lorelei, deshalb soviele Burgen und Türme, um die Signale und Infos schnell um die Biegungen leiten zu können?

War womöglich ganz Europa und Nordafrika einstmals durch Signaltürme miteinander verbunden?

Gab es entlang von unübersichtlichen Flußbiegungen, wie z.B. am Rhein bei der Lorelei, deshalb soviele Burgen und Türme, um die Signale und Infos schnell um die Biegungen leiten zu können?

War womöglich ganz Europa und Nordafrika einstmals durch Signaltürme miteinander verbunden?

Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.

Weniger

Mehr

- Beiträge: 1283

- Dank erhalten: 16

02 Nov. 2011 22:49 #5745

von Ingwer

Ingwer antwortete auf Aw: Re:Preußischer optischer Telegraf

Kein so abwegiger Gedanke!

Denkt an die nordamerikanischen Indianer mit ihren Feuerzeichen!

Diese waren / sind auch in Europa!

Denkt an die nordamerikanischen Indianer mit ihren Feuerzeichen!

Diese waren / sind auch in Europa!

Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.

- berlinersalon

-

Autor

Autor

- Offline

- Platinum Mitglied

-

Weniger

Mehr

- Beiträge: 1334

- Dank erhalten: 12

03 Nov. 2011 07:53 - 03 Nov. 2011 10:02 #5747

von berlinersalon

berlinersalon antwortete auf Aw: Preußischer optischer Telegraf

Weitere Linien

Frankreich (1794), England (1796), Schweden (1794), Dänemark (1800), Russland (1802), Indien, , Ägypten (1823), Australien (Länder: Drogge 1961, Alter: Anonymus), Norwegen (1810), Finnland, Italien (1810), Österreich (1835), Brasilien, Spanien und USA (Arlt 2007c: 11).

Russland mit längster Linie

ingwer

deine sich langsam zu einer störung ausstülpende besserwisserei

ohne hinweise, gründe & argumente geht einem gelegentlich

ich bitte um nachsicht - gehörig auf die ketten

auch die hinweise auf das abbrechen

der bäuerlichen turmsysteme nach dem bauernkrieg

und die beseitigung der turmhelme in frankreich ergeben so einen sinn

auch das meßsystem poppau gewinnt dadurch an dimension

ich beginne gerade mit den neuen google earth daten

es scheint - was ich bisher sehe - genauer zu sein

auf boschs turm - wen wunderts - ein B

vielleicht deutet es ja auch auf bielefeld hin

Frankreich (1794), England (1796), Schweden (1794), Dänemark (1800), Russland (1802), Indien, , Ägypten (1823), Australien (Länder: Drogge 1961, Alter: Anonymus), Norwegen (1810), Finnland, Italien (1810), Österreich (1835), Brasilien, Spanien und USA (Arlt 2007c: 11).

Russland mit längster Linie

ingwer

deine sich langsam zu einer störung ausstülpende besserwisserei

ohne hinweise, gründe & argumente geht einem gelegentlich

ich bitte um nachsicht - gehörig auf die ketten

auch die hinweise auf das abbrechen

der bäuerlichen turmsysteme nach dem bauernkrieg

und die beseitigung der turmhelme in frankreich ergeben so einen sinn

auch das meßsystem poppau gewinnt dadurch an dimension

ich beginne gerade mit den neuen google earth daten

es scheint - was ich bisher sehe - genauer zu sein

auf boschs turm - wen wunderts - ein B

vielleicht deutet es ja auch auf bielefeld hin

Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.

Weniger

Mehr

- Beiträge: 1283

- Dank erhalten: 16

03 Nov. 2011 18:38 #5753

von Ingwer

Ingwer antwortete auf Aw: Preußischer optischer Telegraf

@bs,

Die "Nachsicht bekommt der "bs".

Wenn ich darauf hinweise, dass Bosch mit der Signaltechnik nichts gemein hat, dann

stört dies Deine Kreise.

Wer bedient sich dann der Besserwisserei, obwohl er den Bosch nicht einordnen kann?

Dir die Steine und die "Eisenbahnsignale" und mir die Malerei.

Jeder hat sein Fachgebiet und dabei Einsicht!

Übrigens zeigt "Bosch" die Mühle, den Halbmond, den Stein und die Kanone.

ngwer

deine sich langsam zu einer störung ausstülpende besserwisserei

ohne hinweise, gründe & argumente geht einem gelegentlich

ich bitte um nachsicht - gehörig auf die ketten

Die "Nachsicht bekommt der "bs".

Wenn ich darauf hinweise, dass Bosch mit der Signaltechnik nichts gemein hat, dann

stört dies Deine Kreise.

Wer bedient sich dann der Besserwisserei, obwohl er den Bosch nicht einordnen kann?

Dir die Steine und die "Eisenbahnsignale" und mir die Malerei.

Jeder hat sein Fachgebiet und dabei Einsicht!

Übrigens zeigt "Bosch" die Mühle, den Halbmond, den Stein und die Kanone.

Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.

- berlinersalon

-

Autor

Autor

- Offline

- Platinum Mitglied

-

Weniger

Mehr

- Beiträge: 1334

- Dank erhalten: 12

03 Nov. 2011 19:41 - 06 Nov. 2011 18:03 #5754

von berlinersalon

warum sollte er signaltürme mit information zeigen

ohne diese zu kennen ?

deine einsichten bitte ..

ansonsten schaffst du es nicht

mir deine eignung für kunst und forschung zu vermitteln

auch deine hochmütige tonlage

läßt wohl nichts vernünftiges erwarten

außer deine nervenden inhaltsleeren ankündigungen

berlinersalon antwortete auf Aw: Preußischer optischer Telegraf

& deutlich signaltürmeÜbrigens zeigt "Bosch" die Mühle, den Halbmond, den Stein und die Kanone.

warum sollte er signaltürme mit information zeigen

ohne diese zu kennen ?

deine einsichten bitte ..

ansonsten schaffst du es nicht

mir deine eignung für kunst und forschung zu vermitteln

auch deine hochmütige tonlage

läßt wohl nichts vernünftiges erwarten

außer deine nervenden inhaltsleeren ankündigungen

Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.

- berlinersalon

-

Autor

Autor

- Offline

- Platinum Mitglied

-

Weniger

Mehr

- Beiträge: 1334

- Dank erhalten: 12

06 Nov. 2011 23:28 #5765

von berlinersalon

berlinersalon antwortete auf Aw: Preußischer optischer Telegraf

Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.

07 Nov. 2011 09:45 - 07 Nov. 2011 10:11 #5766

von Tuisto

Tuisto antwortete auf Re:Aw: Preußischer optischer Telegraf

Wie schnell funktionierte eigentlich die Übermittlung über die gesamte Strecke?

Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.

- berlinersalon

-

Autor

Autor

- Offline

- Platinum Mitglied

-

Weniger

Mehr

- Beiträge: 1334

- Dank erhalten: 12

07 Nov. 2011 10:05 - 07 Nov. 2011 10:06 #5767

von berlinersalon

berlinersalon antwortete auf Aw: Re:Aw: Preußischer optischer Telegraf

hier viele interessante informationen

Durch die unterschiedlichen Stellungen der Indikatoren konnten insgesamt 4095 verschiedene Zeichen gebildet werden.

Der „entgegensehende Telegrafist“ („Spähtelegraphist“) beobachtete mit einem fest eingebauten Fernrohr (Vergrößerung 40- bis 60-fach, H.-J. PAECH nach Vortrag Arlt 2006) die Nachbarstationen, ungefähr 4 bis 5 Mal in der Minute, damit ihm von dort kein Signal entging. Wurde dort ein Signal eingestellt, diktierte der Beobachter dieses an den „Telegrafisten an der Steuerung“ („Kurbeltelegrafist“) weiter, der die Indikatoren dementsprechend einstellte. Anschließend wurde kontrolliert, ob die nächste Station richtig verstanden hatte. Jede Nachricht wurde protokolliert wodurch die Übertragungsgeschwindigkeit gemindert wurde (HJP nach Vortrag Arlt 2006).

„Die mittlere Übertragungsgeschwindigkeit betrug wohl eineinhalb Zeichen pro Minute. Bei gutem Wetter benötigte ein Signal von Berlin nach Koblenz etwa siebeneinhalb Minuten. Am 17.03.1848 war eine 30 Worte lange Depesche rund eineinhalb Stunden unterwegs.

Die beschränkte Übertragungskapazität – Schätzungen reichen von zwei bis zu freilich beachtlichen sechs Telegrammen pro Tag – mag ein Grund dafür gewesen sein, den Telegrafen ausschließlich der Staatskorrespondenz vorzubehalten. Ein Antrag der Berliner Kaufmannschaft um Freigabe der Linie für die Übermittlung von Börsenkursen und Handelsnachrichten wurde durch Kabinettsorder vom 15.04.1835 abgelehnt“ (Beyrer 1995: S. 184).

Zum Uhrenvergleich der 62 Stationen wurde alle 3 Tage einmal zu einer vollen Stunde ein Zeichen durchgegeben, das man eine Art Zeitzeichen nennen könnte. Es war die Armstellung B4, d. h. nur ein Arm war um den kleinstmöglichen Winkel (45°, aus der 180°-Position in die 135°-Position) zu schwenken.

Dieses Zeichen wurde in Berlin gegeben und lief in knapp einer Minute durch bis Koblenz. Die Berliner Zeit galt als Einheitszeit auf der Telegraphenlinie, weil alle Stationen zu diesem Zeitpunkt mit höchster Konzentration arbeiteten! Dies konnte man messen, da von Koblenz aus sofort die Kontrollmeldung zurück nach Berlin erfolgte. Die Berliner Zeit diente auf der Telegraphenlinie als Einheitszeit. Nach ihr wurden die in den Stationen genutzten Schwarzwälder Uhren mit Schlagwerk gestellt.

Bisher war die Tageszeit immer nach dem lokalen Mittagssonnenstand angegeben worden, weil beim gewöhnlichen Nachrichtenaustausch durch Boten der Zeitunterschied nicht fühlbar in Erscheinung getreten war. Nun konnte man von Berlin bis Koblenz eine kurze Meldung in wenigen Minuten durchgeben. Der Unterschied der lokalen Zeit (gemessen durch Sonnenuhren) beträgt von Ost nach West in diesem Fall aber etwa +26 Minuten. Der Schnellnachrichtenverkehr erforderte aber ein gleichzeitiges Zusammenarbeiten auf der ganzen Linie, damit z. B. die einzelnen Depeschen mit einem Zeitstempel versehen werden konnten. So kam es jetzt in Preußen zu der kulturgeschichtlichen Innovation, dass die "Berliner Zeit" als Einheitszeit auf der Linie Berlin – Koblenz eingeführt wurde (Sukkau 2010).

Eine Depesche von 30 Worten benötigte für die Durchgabe von Berlin nach Köln ~90 Minuten.

Eine Depesche von Paris nach Berlin war etwa 30 Stunden unterwegs. Sie gelangte über den französischen Telegraphen von Paris bis Metz, von dort mit Eilstafette über Saarbrücken nach Koblenz und von dort wiederum per Telegraph nach Berlin ( www.oeynhausen.com , 31.07.07).

Vermittelt wurden nur Nachrichten, die dienstlicher oder staatlicher Art waren. Sie konnten in Berlin, Köln oder Koblenz in dem Büro der Linie aufgegeben werden, aber nur von solchen Personen oder Behörden, die das Recht dazu vom König verliehen bekommen hatten.

Die Stationen konnten nur bei gutem Wetter Nachrichten weitergeben. Sie arbeiteten ca. 6 Stunden pro Tag. Versuche, auch nachts mit Hilfe von Lichtzeichen zu arbeiten, waren nicht erfolgreich genug ( www.oeynhausen.com , 31.07.07).

Durch die unterschiedlichen Stellungen der Indikatoren konnten insgesamt 4095 verschiedene Zeichen gebildet werden.

Der „entgegensehende Telegrafist“ („Spähtelegraphist“) beobachtete mit einem fest eingebauten Fernrohr (Vergrößerung 40- bis 60-fach, H.-J. PAECH nach Vortrag Arlt 2006) die Nachbarstationen, ungefähr 4 bis 5 Mal in der Minute, damit ihm von dort kein Signal entging. Wurde dort ein Signal eingestellt, diktierte der Beobachter dieses an den „Telegrafisten an der Steuerung“ („Kurbeltelegrafist“) weiter, der die Indikatoren dementsprechend einstellte. Anschließend wurde kontrolliert, ob die nächste Station richtig verstanden hatte. Jede Nachricht wurde protokolliert wodurch die Übertragungsgeschwindigkeit gemindert wurde (HJP nach Vortrag Arlt 2006).

„Die mittlere Übertragungsgeschwindigkeit betrug wohl eineinhalb Zeichen pro Minute. Bei gutem Wetter benötigte ein Signal von Berlin nach Koblenz etwa siebeneinhalb Minuten. Am 17.03.1848 war eine 30 Worte lange Depesche rund eineinhalb Stunden unterwegs.

Die beschränkte Übertragungskapazität – Schätzungen reichen von zwei bis zu freilich beachtlichen sechs Telegrammen pro Tag – mag ein Grund dafür gewesen sein, den Telegrafen ausschließlich der Staatskorrespondenz vorzubehalten. Ein Antrag der Berliner Kaufmannschaft um Freigabe der Linie für die Übermittlung von Börsenkursen und Handelsnachrichten wurde durch Kabinettsorder vom 15.04.1835 abgelehnt“ (Beyrer 1995: S. 184).

Zum Uhrenvergleich der 62 Stationen wurde alle 3 Tage einmal zu einer vollen Stunde ein Zeichen durchgegeben, das man eine Art Zeitzeichen nennen könnte. Es war die Armstellung B4, d. h. nur ein Arm war um den kleinstmöglichen Winkel (45°, aus der 180°-Position in die 135°-Position) zu schwenken.

Dieses Zeichen wurde in Berlin gegeben und lief in knapp einer Minute durch bis Koblenz. Die Berliner Zeit galt als Einheitszeit auf der Telegraphenlinie, weil alle Stationen zu diesem Zeitpunkt mit höchster Konzentration arbeiteten! Dies konnte man messen, da von Koblenz aus sofort die Kontrollmeldung zurück nach Berlin erfolgte. Die Berliner Zeit diente auf der Telegraphenlinie als Einheitszeit. Nach ihr wurden die in den Stationen genutzten Schwarzwälder Uhren mit Schlagwerk gestellt.

Bisher war die Tageszeit immer nach dem lokalen Mittagssonnenstand angegeben worden, weil beim gewöhnlichen Nachrichtenaustausch durch Boten der Zeitunterschied nicht fühlbar in Erscheinung getreten war. Nun konnte man von Berlin bis Koblenz eine kurze Meldung in wenigen Minuten durchgeben. Der Unterschied der lokalen Zeit (gemessen durch Sonnenuhren) beträgt von Ost nach West in diesem Fall aber etwa +26 Minuten. Der Schnellnachrichtenverkehr erforderte aber ein gleichzeitiges Zusammenarbeiten auf der ganzen Linie, damit z. B. die einzelnen Depeschen mit einem Zeitstempel versehen werden konnten. So kam es jetzt in Preußen zu der kulturgeschichtlichen Innovation, dass die "Berliner Zeit" als Einheitszeit auf der Linie Berlin – Koblenz eingeführt wurde (Sukkau 2010).

Eine Depesche von 30 Worten benötigte für die Durchgabe von Berlin nach Köln ~90 Minuten.

Eine Depesche von Paris nach Berlin war etwa 30 Stunden unterwegs. Sie gelangte über den französischen Telegraphen von Paris bis Metz, von dort mit Eilstafette über Saarbrücken nach Koblenz und von dort wiederum per Telegraph nach Berlin ( www.oeynhausen.com , 31.07.07).

Vermittelt wurden nur Nachrichten, die dienstlicher oder staatlicher Art waren. Sie konnten in Berlin, Köln oder Koblenz in dem Büro der Linie aufgegeben werden, aber nur von solchen Personen oder Behörden, die das Recht dazu vom König verliehen bekommen hatten.

Die Stationen konnten nur bei gutem Wetter Nachrichten weitergeben. Sie arbeiteten ca. 6 Stunden pro Tag. Versuche, auch nachts mit Hilfe von Lichtzeichen zu arbeiten, waren nicht erfolgreich genug ( www.oeynhausen.com , 31.07.07).

Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.

Ladezeit der Seite: 0.251 Sekunden